阿彌陀佛,慶X法師:

以下為略回法師疑。

一、喜等非異熟者,按《瑜伽師地論》卷第五十七問答:

「問:幾非異熟?

答:十二,九少分。

問:幾是異熟生?

答:亦一切,種子所攝異熟所生故。」

按基師《瑜伽師地論略纂》卷第十五解此問答:

「非異熟中,『十二全』,謂信等五、三無漏及憂、喜、樂、苦,此間斷等故。

「九少分」者,七色及意、捨,九少分也,如前所餘者是。命根一向是異熟。」

此中談憂、喜等義說「此間斷等故。」,異熟者,按《成唯識論述記》解:「言『異熟』者,或異時而熟,或變易而熟,或異類而熟,或異熟因所招,名異熟果。」

再按基師《瑜伽師地論略纂》卷第十五解前「幾種子異熟?一切是」者,說:「法師謂在異熟識中,持故一切名異熟。又解:今據相續者名異熟,即一切種子皆相續故,皆名異熟。此文約不如初,以與下地獄無男、女種子等,非相續故。如《成唯識》第二解。」即知大乘異熟者,乃有相續義,故稱異熟,憂、喜等根未能相續,則非異熟。故前說「憂、喜、樂、苦,此間斷等故。」

苦樂憂喜捨等,實際上不離五蘊之受蘊,如二十四不相應行「許」蘊所攝,故《成唯識論》言:「不相應行,亦非實有。所以者何?得非得等,非如色心及諸心所,體相可得;非異色心及諸心所,作用可得。由此故知定非實有。但依色等分位假立。此定非異色心心所,有實體用。如色心等,許蘊攝故。或心心所、及色、無為、所不攝故。如畢竟無,定非實有。或餘實法所不攝故。如餘假法,非實有體。」如基師立量云:「量此不相應定非異於色、『心』、『心所』有實體用,許蘊攝故,如色、心等。」

故修止觀等境界,有諸現行伏除諸苦樂等境,再配以慧心所觀之,則知阿含所言識車義。另《成唯識論》說「受,謂領納,順、違、俱非,境相為性,起愛為業。」《成唯識論述記》解此說:「此業可通『有漏』、『無漏』,今唯依『無明』觸所生受,故此唯是愛,依染分說,如『緣起』中受緣愛故,有漏受能為愛之緣故。」即知異生凡夫有受即有愛故,未能伏斷愛著處。

勝義真樂者,即無苦、樂、非苦非樂三受,有受、受體、所受者,則有諸愛,有諸愛則非真勝義樂,故知世俗執取一切身份、血緣、國籍、土地、語言等,即是染汙法,於此而更增盛諸愛無能出離。

二、大論觀諸極微乃為了斷身見,而非執取極微為實有,若執極微為實有,又如何斷除身見?觀極微非實,即知此色身等為粗色而更非實。

大論又言:「計常論者,謂如有一,若沙門,若婆羅門,起如是見,立如是論:我及世間皆實常住,非作所作,非化所化,不可損害,積聚而住,如伊師迦。謂計前際,說一切常者,說一分常者,及計後際,說有相者,說無相者,說非想非非想者,復有計諸極微是常住者,作如是計。」計諸極微是常住者,亦為計執常見,非佛正義。

大論又言:「分別建立者,謂由分別覺慧分析諸色至極邊際,建立極微,非由體有。是故極微無生無滅,亦非色聚集極微成。」此中所言極微非由體有,乃由分析而成,所言無生無滅者,彌勒又說:「問:何故說極微無生無滅耶?答:由諸聚色最初生時,全分而生,最後滅時,不至極微位,中間盡滅,猶如水滴。」即知由慧分析而成此。分析至最微細色法,故說為色邊際。如《雜集論述記》言:「《唯識》亦言:「雖此極微猶有方分,而不可析,若更析之,便似空現,不名為色,故說極微是色邊際。」《瑜伽》第三又云:「色聚有方分,極微亦爾,色聚有分,非極微,極微即是分故,更無餘極微故。」

三、《日本大藏經》等版,台灣CBETA應該無法獲得其授權。畢竟日本佛教出版社有出版相關數位版提供請購,日本非常重視著作權法,此點先前說明過。

四、《大乘五蘊論》、《大乘廣五蘊論》等註解,日本諸師註解頗多,都能參酌。

五、明惠上人高辨與道元、法然、及榮西師幾乎為同時代者。彼與凝然大德同為復興華嚴宗之師。

六、龍樹菩薩《中論》頌文24.17:作、作者、作法,翻譯成為動作者、工具與行動並不是很妥當,作即動詞、作者即能作者、作法即所作之法,並非是指工具,這一點,應該還要更細心些。另外,該頌文本為《大正藏》本,故後「萬物之生滅」為「萬」字。與《龍藏》同用「萬」字,而非「万」字。

根據《梵漢辭典》,作法為:karaṇa。

或者作karman 事, 事業, 作, 作業, 作法, 功報, 因業, 大業, 宿業,工業, 所作, 所作業,所造業,業,業力, 業因, 業性, 業用, 業行,業障, 營務, 生業, 用, 相, 罪業, 羯磨, 行, 行業, 造, 造作。

即知作法與業用等通,而非「工具」義。然觀其翻譯將作者與工具並列,那更是非為正義了。

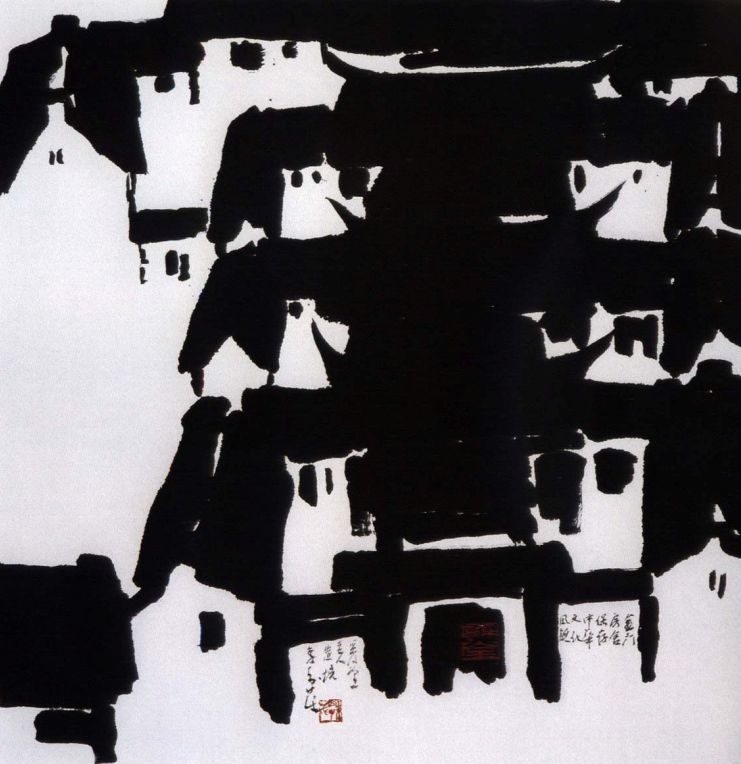

(圖片說明:台灣新北市新莊藝文中心,响仁和鼓展,响仁和創始於1927年。)