回來後,洗澡梳洗一番。

隨後,靜坐些許。

靜坐,在佛教上的名詞稱為「止觀」、「禪那」、或者「三昧」,以止觀最能表達靜坐所要依止的方向,而「三昧」則需四禪後,修出世間禪為主,當然智者大師的著作常用「三昧」來替代止觀,但是得小心了解前行需要具備哪些緣?

緣於一境、作意觀察,如修止的時候,亟欲睡眠、則換成修觀,倘若修觀時,意念紛飛,則轉為修止。

睡眠無、雜念極少,順勢修止,專注所緣一境。

我是習慣依止念佛的淨念相繼的,以前修學過不淨觀、因緣觀、四大觀、阿那波那入出息觀等止觀法門,爾後則覺念佛淨念相繼不斷的止觀最得力,自身習氣,諸如:傲、慢、瞋等最容易伏除,止觀得力與否,端賴自身習氣是否得以伏除、暫不現行為好。

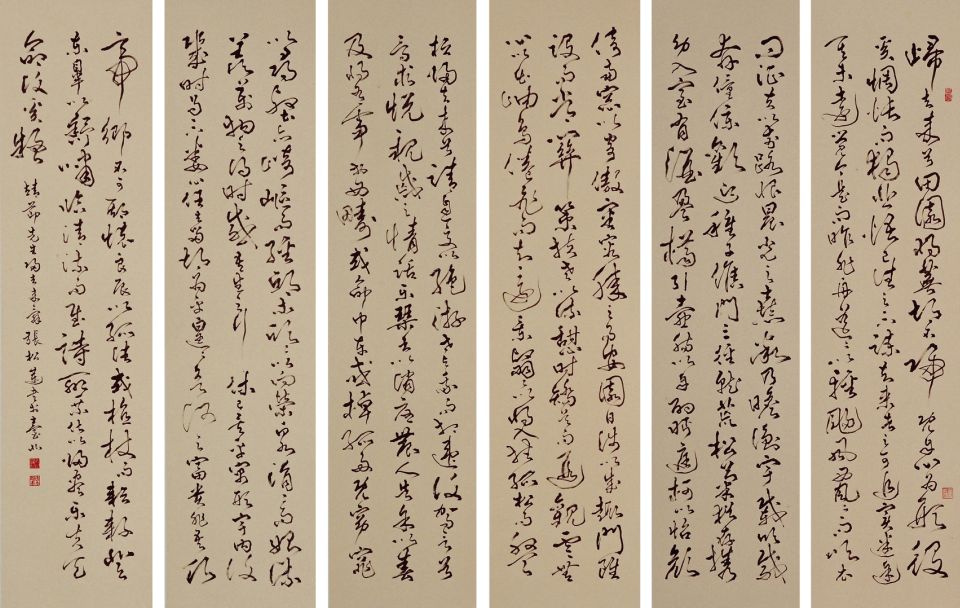

如 天台智者大師《修習止觀坐禪法要》中說:

「五、念佛善根發相。行者因修止觀故,若得欲界未到地定,身心空寂,忽然憶念諸佛功德相好不可思議,所有十力、無畏、不共、三昧、解脫等法不可思議,神通變化、無礙說法廣利眾生不可思議,如是等無量功德不可思議。作是念時,即發愛敬心生,三昧開發,身心快樂,清淨安隱,無諸惡相。從禪定起,身體輕利,自覺功德巍巍,人所愛敬,是為念佛三昧善根發相。」

二十多歲曾經歷緣對境隨時能緣於境界起諸念佛之淨念、與佛號生起,這些也是境界法。

現在則偶爾能身心空寂、身體消失、只剩心識的光明相,這能說成空寂嗎?我不知道。或許也是,但,也不必印記自己獲得了什麼境界,一執著,就與我見相應、當然我僅只是幻象,所以,許多人執著心識為我,常常於禪定的境界中發顯出來,而不知僅只是幻象。有人說,證量高的人,能見到色身種種細微的變化,其實這種色身細微的變化,應當是修不淨觀最能現行,見自身內種種臟器、外眾生種種色身變化。

智者大師後面又說:「復次,行者因修止觀故,若得身心澄淨,或發無常、苦、空、無我、不淨、世間可厭、食不淨相、死離盡想,念佛、法、僧、戒、捨、天,念處、正勤、如意、根、力、覺、道、空、無相、無作、六度諸波羅蜜、神通變化等一切法門發相,是中應廣分別。故經云:「制心一處,無事不辦。」

得身心澄淨相是確實的,也能發無常、苦、空、無我等相,但是處於這種因為念佛止觀的作用上,隨時都處於法喜、心所有法也是善法為主,一察覺升起不善心所有法,即能隨時轉念掉,所以,於諸經上,說持戒、布施等波羅密時,正因為你處於念佛不斷的淨念成片的功夫,隨時都能如實了知此中應當與之相映而難以造愚癡業。但,也不是說你證得諸波羅密,這點,緊記。

一個人會造惡業,除了受到周圍環境的影響,也在於本身未修學止觀,心識如猿猴,為了達到目的不擇手段,而有種種欺騙、兩舌、殺盜等事。因為本身修學止觀的定力,見到他人兩舌、欺騙、殺盜等事,縱使知情也不以為意,眾生性如此難以調伏故而愚癡。有些眾生真的過於愚癡,我天性習氣正義感過強,有時也難以調伏對這些眾生起瞋心、憤怒相,還是得多修止觀,畢竟這些眾生不增、不減,自身修學要緊,自身毛病尚多,也自顧不暇,這並不是說,對社會冷漠,而是將這些正義感轉化成為修學佛法的動力。

立即轉為自身淨念相繼的功夫,其餘雜事,皆為世俗法,著實無意義。

能夠尋覓安靜處所的蘭若,也是求不可得的事情。只能平常有時間則多靜坐,隨分隨力而不懈怠。

修行,應當是越來越法喜充滿的。

法喜充滿了,也能讓周圍有緣的眾生快樂,不論是世間樂、還是出世間樂,但是這種樂,也是無常法,須知。

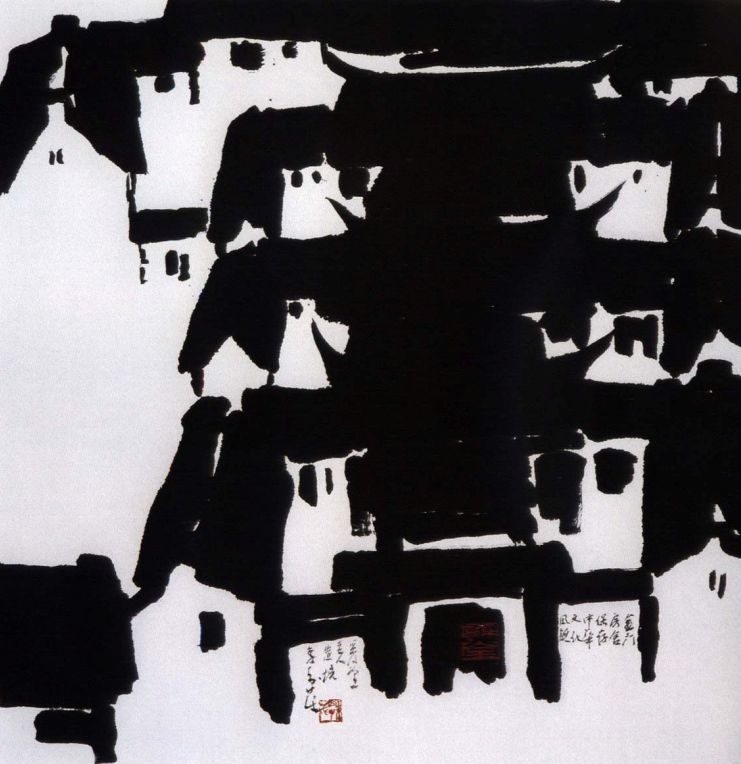

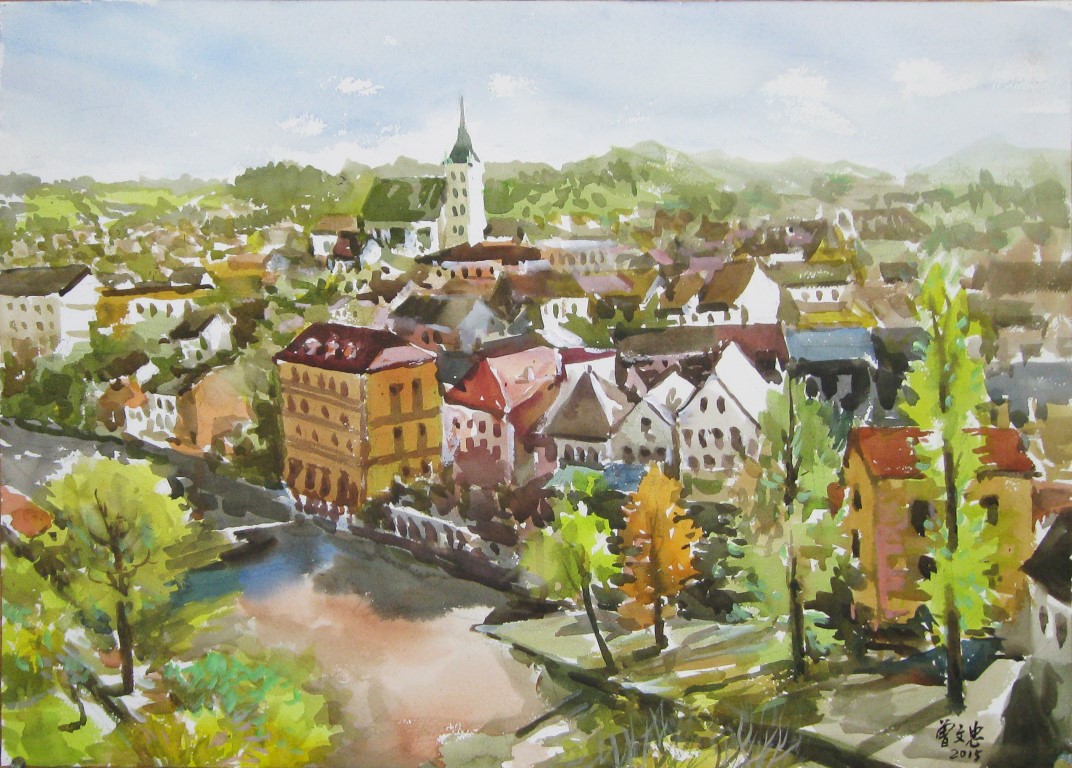

住在日本民家再生的地方也是極為安靜的。特別適合專修止觀或者寫作、閱讀經藏。彼此之間很少交際應酬、人際關係少了,也能禁語、禁語了,也能專緣一境。多人居住在一起共修也不見得好,人多了,非議也多、兩舌等世間語也隨之多了。阿含經中,處處可見佛陀閉關月餘、或者僧眾於蘭若、樹下、墳場處,獨一無侶的修學止觀。只有半月誦戒等事才共同相聚。

以上,僅供參考,非定論。