記得在小學開始,台灣的教育從中國文化基本教材(現在稱為中華文化基本教材)汲取論語、孟子等四書五經之言上課,到美術教育、男生上木工工藝課程、女生上家政裁縫課程、健康教育(性平等教育)直到公民與道德,除了國文、英文、數學、社會科學、自然科學等課程外。

一般台灣的中國文化基本教材就是從這些古籍說明做人處世的道理,以及如何尊師重道之學。而美術像是書法、繪畫課程則著重於美育的部份,啟發學生創作美學的教育,而男生上工藝課程,則從雕刻刀等雕刻與實作種種木工,目的也在培養男性對於家事分擔的責任,畢竟依照生理學來說,男性在力氣上勝於女性。而女性上家政裁縫則是為了培養女性對於家事打理仔細之學。

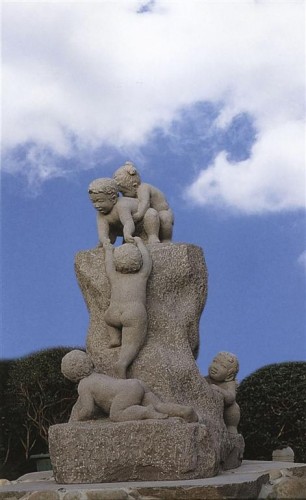

台灣一般小學都會設立孔子像,在威權時代也會設立蔣介石像,不過在我小時候,我對蔣介石是沒什麼尊崇之記憶,反而是對於孫中山遺像記憶深刻,因為每天每次的上、下課,除了一定要向老師行鞠躬禮外,也得向孫中山遺像行鞠躬禮,孫中山遺像一般是彩色的,而非黑白色。每個星期會安排幾堂體育課,諸如:躲避球、羽毛球、田徑課、扯鈴等運動課程。而政治課呢?則沒有,這得等到高中時期,才會上三民主義課程,哪三民呢?民族主義、民權主義和民生主義,主要是談到孫文思想等,還有涉及民有、民治、民享等課程,不過現在似乎已經取消此課程多年。

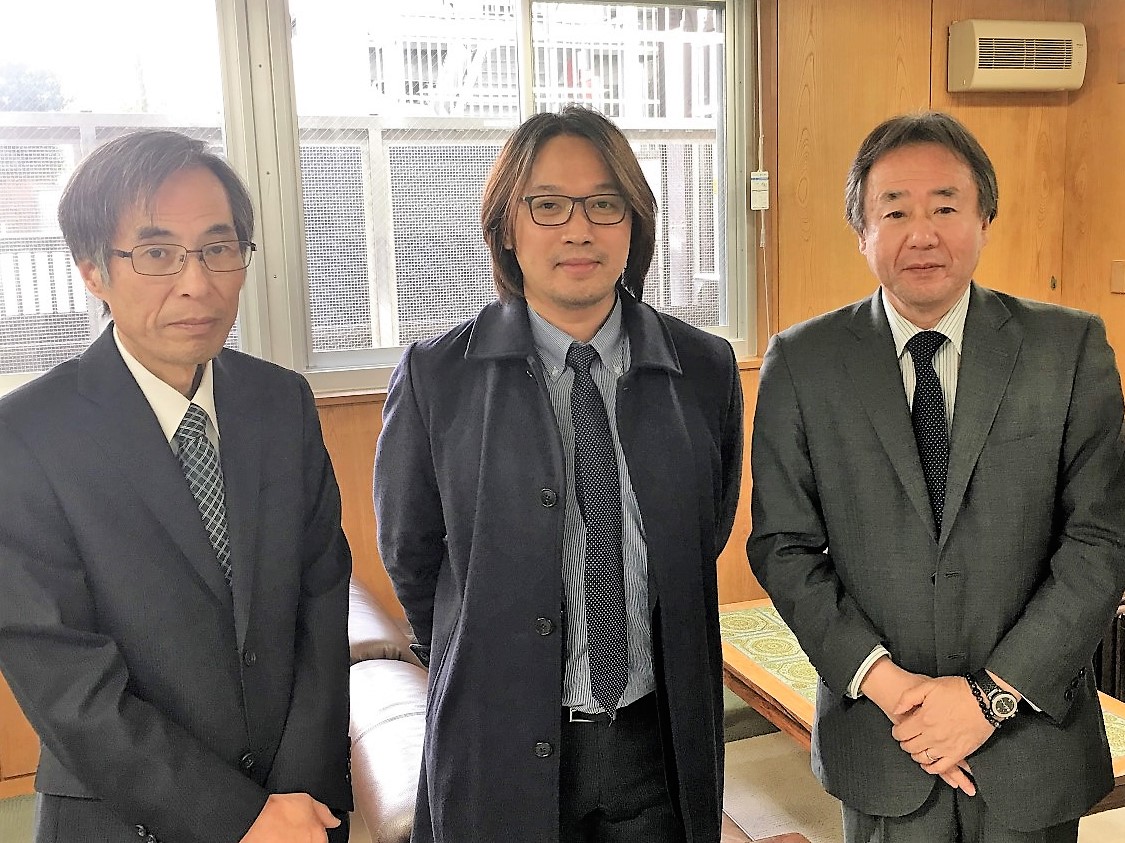

台灣到現在為止的教育,還在學習中華文化基本教材,而且有許多版本,而且比我當時的時代還要懂得逆向思考、配合現代生活而去舉例、譬喻的教學,而不是填鴨教育。在台灣,這種課程一般是免費的。畢竟台灣的教育以我的記憶僅需繳交制服、課本等費用,好像也有一點學雜費。制服就像是日本學校一樣,男生穿著小西裝、女性則穿著水手服長裙一樣,到了現代可能比較寬鬆些。

現在想想,人生走過這些痕跡,多學一點,總是好事。從來沒有新的事物,有的只是對舊事物的累積與重新詮釋,詮釋者不再以政治作為主軸,而僅只是以人們如何生活作為主軸,人性趨向善作為方向而已。所以如歐陽竟無居士,也編輯四書五經作為學佛入門之外學,何以故?漢文化基本上以儒、道作為主體故,然若以漢文化排斥其他次文化,或者認為他者為次文化,皆是一個民族的慢心,具備信心者,當兼容多元。

了解世間學,方知佛法之可貴處。