每逢星期一,整個人睡眠的就會減少,心識自然會感受到愉悅的樂受,而這種樂受也呈現在生命中的每一刻,雖是無常,然對於人生中所面對的一切境界,若沒有這種保持正受的樂受,做什麼事情都會感到苦。

所謂的自尊,應當是對於任何事情堅持到最後一刻不放棄,而不是說有才能,玉不琢不成器,也是此理,許多人因為自尊,中途放棄了自己認為有才能的事情,但放棄了,等於就是將其成果歸零,如果能夠每日進步一點,雖然比他人的速度慢,世俗上的精進波羅密,也是如是的連續性的形成。

大部分人邁入中年後,人生頓覺無所改變,其實也不需改變多少方向,堅持而行,隨時調整步伐,不用任何的藉口與理由慢慢前進,縱使猶如烏龜,也能走到終點。

許多人學佛,沒改變多少自己的習氣,閱讀經論卻對自己毫無受用,整日批判他人,對於其他學佛者,若無給予其幸福感,又有何意義?學習因明等,並不是整日用來與他人爭辯,而是透過因明去觀察自己有多少的邪見?並且逐次的斷除這類的邪見。然而一般學佛者,除了僅只對於教相逐一的於語言上去了解外,卻未觀察自分的習氣,這也是很可惜的事情。學佛雖然建立於正見上,然對於他宗的錯解,也應當欣然接受,並且給予幫助,而不是唯我自宗為勝,如果是,與追求世俗法之唯我為用又有何差別?

龍樹《中論》說:「第一義中諸業不生。何以故?無性故。以不生因緣故則不滅,非以常故不滅。若不爾者,業性應決定有。若業決定有性則為是常,若常則是不作業。何以故?常法不可作故。」

於真諦中諸善、惡、無記業不生,這是為什麼?業無自性故。以不生諸業因緣之緣故則為不滅法,並不是以常法故為不滅法,若不如是者,善、惡、無記業性應決定有自性法。倘若善、惡、無記業決定有自性則為是常法,倘若為常法則應當乃是不作善、惡、無記業法。這是為什麼?以常法不可作之故,可作、所作皆為無常法之故。

了解這段語句去思維整個世俗諦、真諦,或多或少對於人生也有更大的幫助。

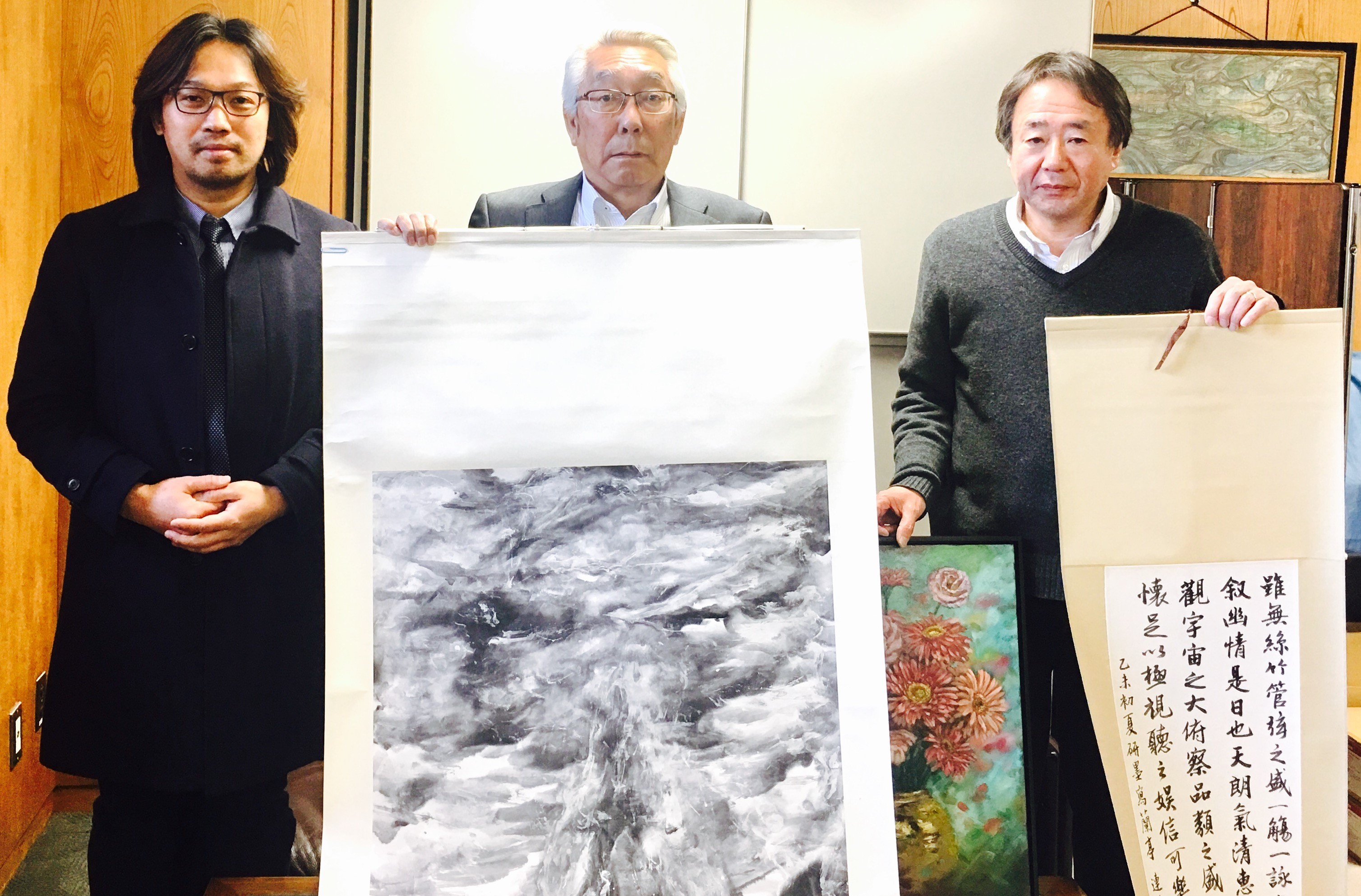

(圖片說明:日本金澤志摩茶屋町)