上海Lohas樂活時尚雜誌-中國現代傳播集團 MODERN MEDIA GROUP

專訪內容:

宋代的飲茶

北宋基本承襲了唐代的飲茶方式,仍以散茶、片茶(末茶)兩種為主。一般飲茶的方式是用點茶法,也就是將茶以碾子碾細,經羅篩過後,置於茶盞中,然後將注於的沸水注入盞中,從茶湯浮末及香氣可辦茶之佳否。唐宋飲茶,多以盞為之,故南北各大名窯都有制茶盞;而文人將飲茶提升了境界,亦為一種趣事,故茶器越為社會各階層所重視,並為斗茶(相較茶之美的韻事),因之,茶盞釉色以深黑較能顯茶之美,為社會所好。

建窯天目

中國南北各大名窯多有燒製黑釉瓷器,致宋北時以福建建陽水吉鎮窯、江西吉州窯、河南鶴壁窯、河北定窯、山西臨汾窯、陝西耀州窯等皆多燒造黑釉茶盞,而以建窯、吉州窯較著名。

「天目」一詞由來甚難考,日本人今已將所有黑釉或深色釉之瓷器泛稱天目,日本鐮倉時代的文獻只言「建盞」,未言天目;而於應永(1394-1428)年間,始將由憎侶自浙江天目山徑山寺院攜回之建盞「想當然耳」認為是當地所產,故名之為「天目碗」,以後習慣將各窯黑釉茶盞皆冠以「天目」之名。

「建盞」出名,一因胎底厚易保溫,再者釉黑、器壁立,易斗茶,而其釉色的變化,更為社會上階層所迷好。北宋徽宗、文士蔡襄、歐陽修、黃庭堅、蘇軾、米芾等皆有詩文讚美。(詩、詞中的「紫甌」皆指「建盞」。)

建盞生產製作當地胎土含鐵較多,而黑釉是以氧化(亞)鐵為主要著色劑,在燒製過程的還園氧氛中,氣泡將鐵帶至釉面,窯溫下降的瞬間又釋出赤鐵礦小結晶,鐵、鈷、鎳、錳等金屬同時呈現氧化還原的色澤,產生紫、藍、黃、暗綠、赤等色澤,並放射出點點金屬光,閃爍變化。茶湯注入後,黑釉面的結晶五彩紛呈,煞是美麗,是種無限的視覺享受。

建盞至南宋中葉到元代漸趨沒落,主要是飲茶習慣的漸漸改變,飲散茶的習慣漸取代了程序繁多的末茶。文人將生活情趣多專注於書畫和撫琴了。

人間有絕色

八百年來,建陽天目隱寂於歷史的幽靜中,好茶者無視於她,讀詩者不解「紫甌」,玩瓷者亦清清佛過,未驚於其美,博物館甚至闕如(台北故宮或只兩件衝口殘品)。而東瀛日人飲茶之道,多承襲我唐、宋,講究於茶具之美,尤於茶盞更甚,將宋之「曜變天目」(油滴天目一種)列之於國寶。

在台灣,一位受過良好完整美術教育及休養的藝術創作者,自1984年起,專研創作與承襲油滴天目,很快地,在茶藝界、美術界、陶藝界、收藏界,「江有庭」、「圓山窯」、「藏色天目」、盡如人如。

江有庭在研製燒造油滴天目時,承古而不泥古,創新而不失古之優雅。以調和泥制胎,細緻,手感佳;成形全以輪制手工,坯體成一致性,展現其專注、深厚的基本功,其造型比例極玩美,並融宋代南北茶盞的造形,具宋瓷的古雅氣韻。

在研製油滴天目釉藥上,其用心細膩沉煉,反覆精心探索坯土、火候、窯氣氛對釉的呈色之影響。燒製成功的「藏色天目」,幾乎件件都是經典的典藏品,造形合理完美,且實用性強,窯氣氛掌控精準,釉的玻化成熟,胎釉緊致結合,表現「建盞」流釉恰到合理,上手質感極佳,視覺效果甚美。

我國歷代的瓷器,釉色變化的豐富,莫過於「建盞」。這種釉色皆以「鐵」為主呈色劑,在胎土的影響,窯氣氛的變化,窯溫的差異,釉漿的未能完全定性、定量標準化之下,表現於「建盞」成器上的釉色中,細膩豐富而繽紛璀璨。圓山窯的江有庭,用窯中的火,及他玲瓏而沉穩的心,將「鐵」及微量的伴生礦物,在釉的呈色中,發揮到淋漓盡致。

「藏色天目」的釉色,許多完全呈現宋代建盞的釉色,然更多的「藏色天目」釉色是宋代建盞未能髮色的,這些釉色是本來就有的,江有庭以心及窯火,將幽藏天目中的千年璀璨,一次次地發掘,每每的呈現,「變化無窮」,「美不勝收」,正是說明「藏色天目」!色藏於天目釉中,色亦藏於江有庭的心中穹宇!江有庭不斷地發掘、呈現、收藏者亦急趨於江有庭的發掘,兩者相互讓「藏色天目」不斷有令人驚嘆的美!

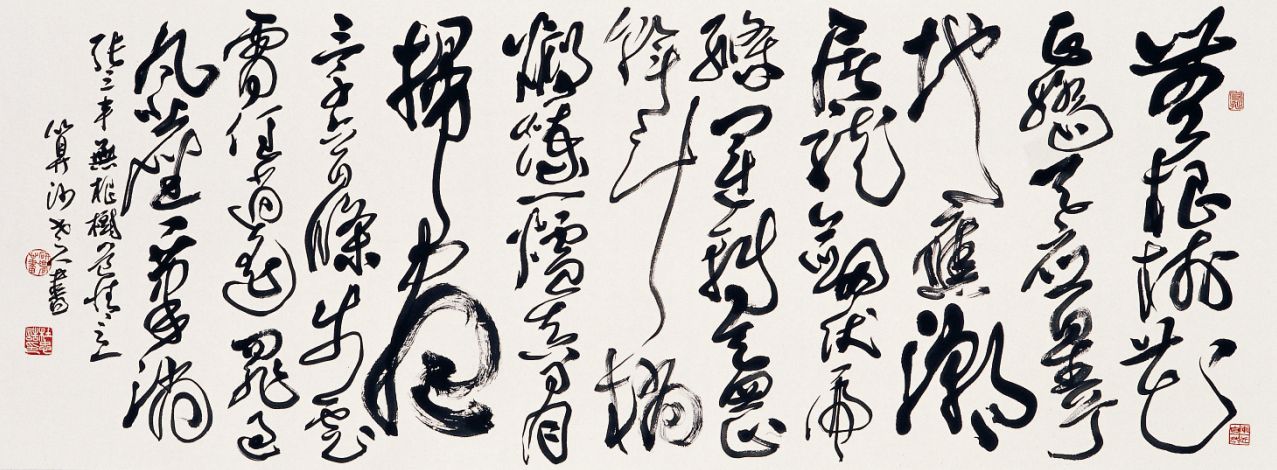

「土是自然有的,釉是原本自然的,自然間原本就是火,大匠搏泥成器,釉漿飾掛,窯火神工,未有增,未有減,只有變,藏色天目出焉!有驚亦有靜,有變亦不變,趨繁歸簡,豔地不俗,簡地豐富,藏之乃喜,器用亦喜,遠可賞觀,近可暱翫。」

至今「藏色天目」的展呈於世,又增添了以天目盞飲散茶的新境界,極美的「藏色天目」視感,香郁的好茶,適順的手感,無宋人斗茶的繁複,這極簡美學的境地,這極簡美學的境地,就在一件件「藏色天目」中,自然和順的呈現於生活中。